Un ovocyte humain ne survit que vingt-quatre heures après son expulsion d’un follicule. Pourtant, plus de mille follicules entament chaque mois ce processus pour n’aboutir qu’à une seule ovulation.

Aucune femme ne vit deux cycles identiques. Chaque mois, l’ovaire orchestre une partition différente, sensible à mille influences et à autant d’aléas. Cette variabilité a un impact direct sur la fertilité, mais aussi sur l’apparition de troubles gynécologiques. Plonger dans la mécanique des follicules, comprendre leurs dérapages, c’est lever le voile sur une large part des déséquilibres hormonaux qui bouleversent le quotidien féminin.

Les follicules ovariens : éléments clés du fonctionnement de l’ovaire

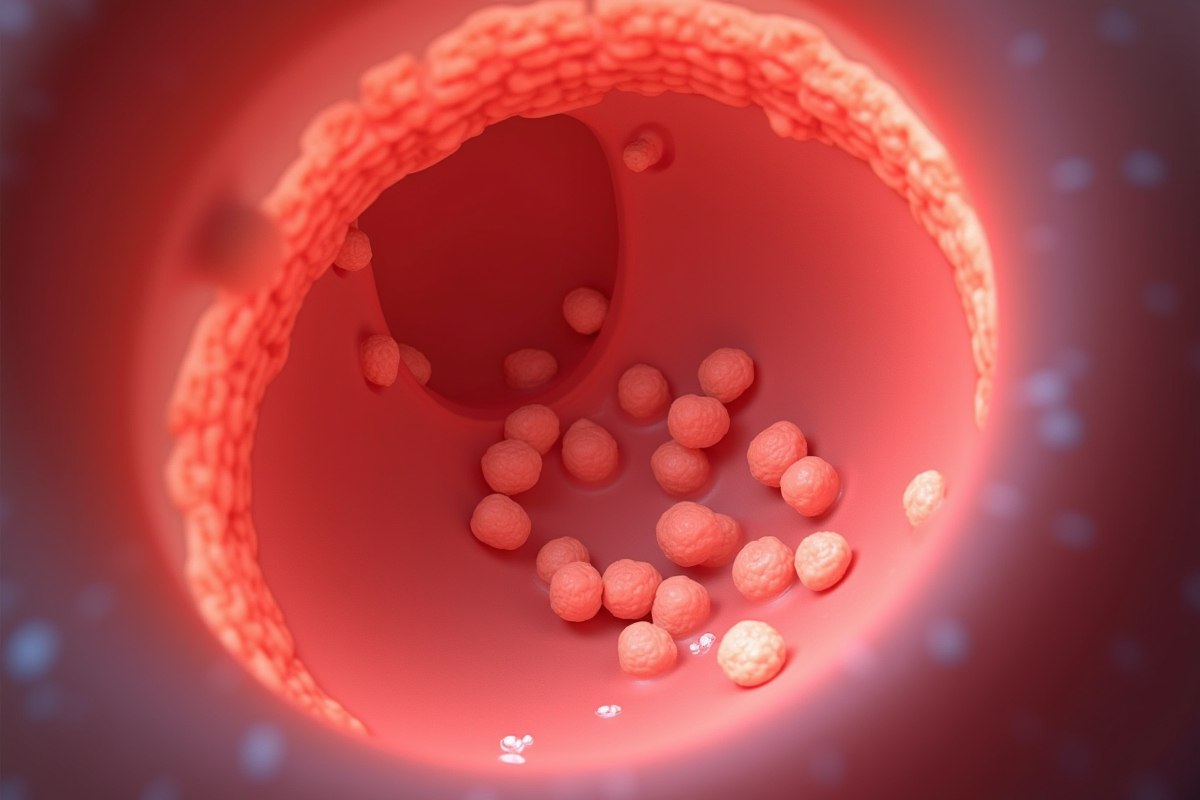

Au cœur de chaque ovaire, les follicules ovariens sont bien plus que de simples cellules. Véritables centres opérationnels, ils hébergent les futurs ovules, tout en dirigeant la production des hormones sexuelles féminines. Leur rôle ne s’arrête pas là : ils pilotent la maturation, déclenchent l’ovulation et assurent l’équilibre du cycle ovarien.

Le sort de la fertilité se joue lors de la sélection du follicule dominant. Sous l’influence coordonnée de la FSH (hormone folliculo-stimulante) et de la LH (hormone lutéinisante), les follicules s’affrontent en silence. Un seul parvient à capter suffisamment de signaux pour se démarquer, poursuivant sa trajectoire jusqu’à maturité. Ce processus ajuste la production d’œstrogènes et de progestérone, véritables régulateurs de la fertilité.

Le liquide folliculaire, présent dans la cavité du follicule mature, est un concentré de molécules précieuses : facteurs de croissance, enzymes, hormones. Cet environnement protège l’ovule, le prépare à sa libération au moment de l’ovulation. Sa composition renseigne sur la vitalité de l’ovaire et aide à comprendre certains cas d’infertilité.

Rôles majeurs des follicules dans l’ovaire

Voici les missions essentielles que remplissent les follicules tout au long du cycle :

- Assurer la protection et la maturation de l’ovule jusqu’à l’ovulation

- Générer les œstrogènes et moduler le cycle ovarien

- Favoriser la différenciation cellulaire grâce au liquide folliculaire

- Dialoguer en continu avec l’hypophyse pour ajuster la production d’hormones sexuelles

Saisir les subtilités du fonctionnement des follicules ovariens éclaire de nombreux troubles liés à l’ovulation. Cette connaissance affine le regard porté sur la physiologie féminine et ouvre la voie à des prises en charge médicales plus adaptées.

Comment évoluent les follicules au fil du cycle menstruel ?

Tout commence dans la discrétion de l’ovaire, où s’empilent depuis la naissance des dizaines de follicules primordiaux en sommeil. Dès le début de la phase folliculaire, la FSH lance un signal de départ : plusieurs follicules s’activent, évoluant d’abord vers le stade primaire, puis secondaire. La compétition s’intensifie, chacun tente de se démarquer.

Rapidement, un seul follicule prend l’avantage. Il devient le follicule dominant : les autres s’effacent, victimes de l’atrésie. Ce vainqueur poursuit sa maturation, se transforme en follicule antral puis en follicule de Graaf. Son volume enfle, il accumule du liquide, sa paroi s’affine : tout converge vers la libération de l’ovule.

Arrive alors le pic de LH, point d’orgue du cycle. Cette montée hormonale force la rupture du follicule de Graaf : l’ovule mature est libéré, prêt à rejoindre la trompe de Fallope. Le follicule vidé se transforme en corps jaune, qui prend le relais en produisant la progestérone, clé de la phase lutéale.

Tout ce cycle, dicté par la maturation des follicules ovariens et les variations hormonales, conditionne la qualité de l’ovule et la possibilité même d’une conception. C’est un processus qui, mois après mois, façonne la capacité reproductive de chaque femme.

Impact des follicules sur la fertilité : ce qu’il faut savoir

La fertilité féminine repose sur de multiples facteurs, mais la réserve ovarienne occupe une place de choix lorsqu’il s’agit d’estimer les chances de concevoir. Chaque femme naît avec un stock déterminé d’ovocytes, qui diminue inexorablement avec le temps. À chaque cycle, seuls quelques follicules antraux, identifiables lors d’une échographie, accèdent à la phase de maturation ; la majorité disparaît sans bruit.

Pour évaluer ce stock, un simple dosage sanguin de l’AMH (hormone antimüllérienne) suffit. Ce marqueur guide les médecins dans les protocoles de fécondation in vitro (FIV) et de stimulation ovarienne. Quand la réserve folliculaire baisse, la réponse à la stimulation se fait plus timide, limitant le nombre d’ovocytes à recueillir.

Chaque phase du cycle ovarien est orchestrée par des signaux hormonaux : la FSH encourage la croissance des follicules, la LH déclenche l’ovulation. L’ovule mature part alors à la rencontre du spermatozoïde dans la trompe de Fallope. Sur le chemin, la glaire cervicale change d’aspect ; son observation attentive peut parfois permettre de repérer la période la plus propice à la conception.

Avec l’âge, tant le nombre que la qualité des ovocytes déclinent. La ménopause marque la fin de la réserve folliculaire et la conclusion de la période féconde. Pour celles dont la réserve s’épuise prématurément, diverses options existent, mais la réalité demeure : tout commence avec le stock de follicules.

Quand les follicules dysfonctionnent : comprendre les principales pathologies

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) bouleverse l’équilibre folliculaire. Les ovaires se gorgent de follicules immatures, empêchant l’ovulation de se produire normalement. Résultat : cycles irréguliers, excès d’androgènes, résistance fréquente à l’insuline. L’échographie et les analyses hormonales révèlent une réserve folliculaire abondante, mais inefficace.

Autre perturbation typique : la kystisation ovarienne. Ici, un kyste ovarien se forme, souvent par la persistance d’un follicule qui ne s’est pas rompu, ou après transformation du corps jaune. Dans le LUF syndrome (syndrome du follicule non rompu), le follicule atteint la maturité mais ne libère pas l’ovule, rendant la fécondation impossible ce mois-là.

L’atrésie folliculaire peut aussi s’accélérer, conduisant à une insuffisance ovarienne primaire. Certaines femmes, parfois très jeunes, voient leur réserve ovarienne disparaître à cause d’une chimiothérapie ou d’une maladie auto-immune.

L’endométriose s’invite également dans ce tableau, altérant la dynamique folliculaire et la qualité des ovocytes, aggravant l’infertilité. Dans chacun de ces cas, le dialogue hormonal entre hypophyse et ovaire se dérègle, empêchant la maturation ovocytaire. Les options de traitement varient : hormonothérapie, prise en charge métabolique, ou recours à la procréation médicalement assistée, selon la cause identifiée.

De la vitalité discrète des follicules dépend l’équilibre global de la fertilité féminine. Observer, comprendre, agir : ce triptyque guide la médecine reproductive, pour que chaque cycle ne soit pas un mystère, mais une chance renouvelée.